Assisti, estarrecido, pela televisão, há pouco tempo, os atos de excesso se não de violência, inclusive contra mulheres, pela Polícia Militar contra os indígenas das aldeias Jaguapirú e Bororó, situadas nas imediações da cidade de Dourados – Mato Grosso do Sul, que, talvez como última alternativa para chamar a atenção das autoridades competentes, mais uma vez, depois de anos sem terem acesso à água, bem essencial à própria vida, bloquearam uma rodovia que dá acesso àquela cidade, o que além de lamentável jamais poderia ter ocorrido, pois se é certo que a Constituição garante a todos o direito de livre manifestação e de locomoção, também não é menos verdadeiro, que antes disso, tutela o direito à vida (art. 5º da Carta de 1988), sem o qual nenhum outro direito garantido terá sentido ou utilidade, e para tanto, o ser humano depende de água para beber e satisfazer outras necessidades vitais.

Desse modo, o Estado que deve, antes de todos, não apenas garantir, mas, sobretudo, respeitar os direitos fundamentais dos povos indígenas (art. 231 do Texto Maior), não pode ele próprio, ser fator de agressão a esses direitos, entre os quais, se inclui o direito fundamental à água, evidentemente1.

De fato, o Direito Humano de acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade, reconhecido pela Organização das Nações Unidas - ONU como “condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292, de 28.07.2010).

Desse modo, se pode afirmar que o acesso à água e ao saneamento integra o conteúdo mínimo essencial do direito à dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, a água há de ser potável e em quantidade e qualidade suficientes para a sobrevivência digna do ser humano, e em caso de escassez, a prioridade do acesso deve ser a pessoa humana. Enfim, se deve garantir o que se denomina de “dignidade hídrica” (D´ISEP, 2010, p. 59), à medida que sem o acesso a uma quantidade mínima de água potável, os outros direitos a ela intrínsecos, tais como os direitos à vida e a um nível adequado para a saúde e bem-estar, se tornam inatingíveis.

Entretanto, a disponibilidade de água atualmente atravessa uma grande crise de escassez, agravada pela chamada crise hídrica ou climática que não se pode desconhecer.

De acordo com os estudos da World Health Organization e Unicef, 769 milhões de indivíduos são afetados por escassez ou falta de acesso à água no globo. Entre esse número, apenas na África existem mais de 300 milhões de pessoas não têm acesso à água potável (“Progress on Sanitation and Drinking-Water: 2014 update”, 2014), o que inclusive, constitui uma das causas das migrações internas e internacionais, levando milhões de pessoas a migrarem para outras regiões ou países a procura de água e condições de sobrevivência, como tive oportunidade de chamar a atenção em artigo doutrinário sobre o tema2, quando afirmei:

(...) a disponibilidade de água atualmente atravessa uma grande crise de escassez. Segundo os estudos da World Health Organization e Unicef, 769 milhões de indivíduos são afetados por escassez ou falta de acesso à água no globo. Dentre esse número, só na África há 358 milhões de pessoas que não tem acesso à água potável (“Progress on Sanitation and Drinking-Water: 2014 update”, 2014). Deveras, a concentração de atividades humanas nas regiões metropolitanas, associada à incapacidade de governança, apontam para cenários de riscos ambientais urbanos e rurais que comprometem a disponibilidade hídrica à população. Num contexto global, essa degradação compromete o nosso objetivo de assegurar à atual e futuras gerações o necessário “acesso à água de forma suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e oferecida para as necessidades humanas vitais” (Conferência de Berlim, 2004, art. 17).

Tudo, não obstante, e sem desconhecer essa realidade que atingiu fortemente o Brasil especialmente nos anos de 2024 e 2025, o caso da falta de água nas aldeias de Dourados não se deve à crise climática, mas a omissão do Estado, responsável pela proteção dos povos indígenas (art. 231 da Constituição de 1988), que ao longo de anos, descurou desse dever, não cuidando de dotar aquelas comunidades de condições mínimas para que possam ter acesso a esse bem vital, deixando-as à própria sorte e que vêm, anos após anos, reclamando contra esse descaso, o que constitui evidente violação ao direito à própria vida dessa população, cujo proteção além de se encontrar prevista no art. 5º do Texto Maior, é um dever fundamental do Estado, que sistematicamente, vem sendo descumprido, o que, com caracteriza, inclusive, o chamado racismo ambiental, que pode ser descrito como forma de certos segmentos sociais, como as populações mais pobres e marginalizadas, como os povos indígenas, serem afetadas de forma desproporcional pelos impactos negativos decorrentes da poluição do ar, a contaminação ou a falta d’água, os desmatamentos e outros fenômenos causados pela ação do homem.

Esse fenômeno ocorre, nomeadamente com essas populações vulneráveis, não raro porque não dispõem de poder político e econômico para evitar ou remediar esses impactos ou externalidades negativas que o desenvolvimento econômico causa a essas pessoas, como os indígenas das aldeias de Dourados e outras no Estado, agravando sobremaneira, os efeitos negativos do racismo ambiental, desses povos em razão de sua condição de indígena, e, portanto, em razão da origem étnica, em minifesta violaçao aos direitos humanos desses povos.

De fato, de acordo com Alfredo Seguel3 o racismo ambiental é uma violação de direitos humanos e é “uma forma de discriminação causada por governos e políticas do setor privado, práticas, ações ou inações, que intencionalmente ou não, agridem o ambiente, a saúde, a biodiversidade, a economia local, a qualidade de vida e a segurança em comunidades, trabalhadores, grupos e indivíduos baseados em raça, classe, cor, gênero, casta, etnicidade e/ou sua origem nacional”.

Para Tânia Pacheco4 o racismo ambiental pode ser considerado como “ações ancoradas em injustiças sociais e ambientais. Tais ações incidem sobre grupos populacionais vulneráveis. Esses grupos são vulneráveis porque são vítimas da operação racial, manifestada pela segregação espacial, ou seja, injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas”. Por conseguinte, “o racismo ambiental não se configura apenas através de ações que tenham uma intenção racista, mas igualmente através de ações que tenham impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem”.

E no caso concreto das aldeias de Dourados, o elemento étnico-racial dos povos que habitam aqueles espaços, pois apenas isso poderia ser a causa do descaso do Estado e demais entidades responsáveis pelo fornecimento de água aos indígenas em igualdade com os demais habitantes da cidade de Dourados, como chamai atenção, mais uma vez, como venho fazendo ao longo de anos, em evento realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em 2.10.2025, na Universidade Unigran.

O descumprimento desse dever fundamental do Estado lavou, inclusive, a Defensoria Pública da União (DPU) a ajuizar, recentemente, ação civil pública contra a União, o Estado de Mato Grosso do Sul, Município de Dourados e a SANESUL, na qual foi postulado o cumprimento da obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do fornecimento de água, o envio de caminhões-pipa, a construção emergencial de reservatórios e a elaboração de um plano de melhorias na infraestrutura para resolver o desabastecimento crônico naquelas comunidades que dura há anos, sem nada de concreto tenha sido feito pelo Estado até agora, se não poucas medidas paliativas como a instalação de uma caixa d’água que dias depois ruiu, deixando mais uma vez, aquela comunidade sem acesso à água, direito fundamental à própria vida, vale repetir.

Ademais, parece evidente, por outro lado, que a solução provisória de distribuição racionada de água por caminhão pipa não resolve o grave problema daquelas aldeias, que têm uma população próxima de vinte mil habitantes e, que, à evidência, não será suprida com meros caminhões pipas, mas com um programa efetivo de canalização e distribuição de água pela concessionária responsável pelo abastecimento de Dourados e Região, como corretamente postulado pela DPU na aludida ação civil pública. Como todos os demais cidadãos da comunhão nacional, os indígenas têm o fundamental direito de acesso à água potável, não se justificando a omissão do Poder Pública e da concessionária em satisfazer essa necessidade vital daquelas pessoas, à medida que Carta de 1988 prevê e garantir o direito à vida digna (art. 5º), do qual, evidentemente, o acesso à água, bem essencial à própria sobrevivência do ser humano, constitui uma dimensão do conteúdo essencial desse fundamental direito.

No âmbito internacional, embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1949), não faça referência expressa ao direito humano à água, referido direito se encontra previsto no Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, do qual o Brasil é signatário e que o incorporou à ordem jurídica interna pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992, tendo, assim natureza vinculativa, prevendo no art. 11.1:

o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida.

Parece evidente, que um nível de vida adequado e digno para a própria pessoa e sua família, além de alimentação vestimenta e moradia, pressupõe o direito fundamental à agua, pois sem este simplesmente a vida perece.

Nesse quadro, tornou-se urgente a solução do problema do acesso à água para os indígenas das aldeias de Dourados, o que, com toda certeza, demanda uma imediata política pública de meios para que o precioso bem seja levado para aqueles espaços, com os mesmos instrumentos que são garantidos utilizados aos demais cidadãos e não por mero caminhão pipa, que apenas se justifica, de forma provisória e enquanto o pleno acesso não for possível, sob pena de se violar, como, aliás, se vem violando ao longo de anos, o que previsto no art. 231 da Carta da República e as normas da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (arts. 2º e 3º), discriminando essas pessoas pela sua condição de indígenas, o que não se pode conceber nem aceitar, constituindo verdadeiro e inadmissível racismo ambiental.

Com a palavra os responsáveis pela solução do problema.

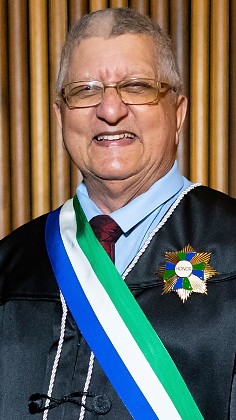

*Francisco das C. Lima Filho

Desembargador do Trabalho do TRT 24ª Região. Diretor Executivo da EJUD24. Mestre e doutor de Direito Social pela UCLM – Universidad Castillha-la Macha – Espanha.

1. De acordo com o Artigo 1 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas: “Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos3 e o direito internacional dos direitos humanos”

2. LIMA FILHO, Francisco das C. Os impactos negativos da crise climática e dos incêndios na economia, nas relações de trabalho e no nível de emprego. Inédito.

3. SEGUEL, A. Racismo ambiental. Disponível em: <htt p://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=8117&cod_canal=49˃. Acesso em 16/10/2025.

4. PACHECO, T. Desigualdade, injustiça ambiental e racismo: uma luta que transcende a cor. In.: I Seminário Cearense Contra o Racismo Ambiental. Fortaleza: Ceará, 2006. Disponível em: <http://www.justicaambiental.org.br / proje-tos/clientes/noar/noar/UserFiles/17/File/DesInjAmbRac.pdf˃. Acesso em 16/10/2025.

• • • • •

A veracidade dos dados, opiniões e conteúdo deste artigo é de integral responsabilidade dos autores e não reflete, necessariamente, a opinião do Portal Capital News |