“O racismo ambiental, de certa forma, escancara as imensas desigualdades sociais. Esse racismo estrutural está ligado à pobreza e cria uma situação na qual o dano ambiental afeta primeiro o corpo dessas pessoas, esses corpos. Depois, esse impacto pode se espalhar para outros lugares, mas o primeiro lugar de incidência do racismo ambiental é o corpo das crianças, das pessoas. O segundo lugar é o território onde essas pessoas vivem. Quando visitamos um bairro com esgoto a céu aberto, onde está o racismo? Ele está incidindo no corpo das pessoas que vivem naquelas condições de pobreza e exclusão”. (Ailton Krenak. “Racismo ambiental é uma torção na nossa vida: a urgência de justiça aos corpos invisibilizados) .

Introdução

O presente artigo pretende analisar o fenômeno do racismo ambiental e sua interseção com a justiça climática em tempos de COP 30, evento a ser realizado em Belém do Pará em novembro.

A partir de uma abordagem interdisciplinar, examina-se a dimensão constitucional, social e ética do racismo ambiental, enfatizando a necessidade de reconhecimento institucional e inclusão do tema nas agendas climáticas internacionais.

O trabalho se estrutura em três eixos: definição e fundamentos do racismo ambiental; conexões entre racismo ambiental e justiça climática; e sugestões para a COP 30.

1. Importância da COP 30

A realização da COP 30 em Belém – Pará, assume especial relevância em tempos de crescente evidência de desigualdades socioambientais e de impactos desproporcionais das mudanças climáticas sobre populações vulnerabilizadas.

Nesse contexto, torna-se urgente abordar o fenômeno do racismo ambiental, entendido como a exposição diferenciada de grupos racializados às externalidades negativas do meio ambiente e à marginalização no processo decisório, como os povos indígenas e a população pobre que vive em favelas e nas periferias das cidades.

2. Conceito e fundamentos do racismo ambiental

O conceito de racismo ambiental emergiu originalmente nos Estados Unidos, no âmbito das lutas por direitos civis, para designar a prática de destinação de resíduos tóxicos e degradação ambiental em comunidades racializadas.

No Brasil, a categoria ganhou relevância como instrumento jurídico e político, especialmente após a Constituição de 1988, que consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225).

Autores como Paulo de Carvalho e Carlos A. Costa apontam que o racismo ambiental expressa tanto a desigualdade racial quanto a exclusão de populações vulneráveis dos processos decisórios.

3. Racismo ambiental e justiça climática: o desafio para a COP 30

A noção de justiça climática pressupõe que os impactos das mudanças climáticas não se distribuem de maneira homogênea, afetando de modo mais intenso as populações que menos contribuíram para o problema, como os povos indígenas, população ribeirinha e pobre que vivem nas favelas e nas periferias das grandes e médias cidades, que costumam ser as mais afetadas pelos efeitos negativos da crise climática sem que praticamente nada possam fazer para evitar serem atingidas pelas catástrofes como secas, incêndios, falta d’água, enchentes e outros fenômenos da natureza.

Nesse sentido, o racismo ambiental surge como fator agravante das desigualdades, evidenciando que comunidades racializadas enfrentam riscos ambientais elevados, menos acesso a políticas de mitigação e pouca representação em instâncias decisórias que poderiam minimizar as externalidades negativas não apenas desses eventos naturais, mas também da polução dos rios, lagos e outras fontes de água, que não raro são causadas pela ação do homem, como o desmatamento das florestas para dá lugar a grandes empreendimentos econômicos ou simplesmente a retirada ilegal de madeira para a indústria, como vem ocorrendo sistematicamente na Amazônia, inclusive em terras indígenas, provocando dizimação da fauna e da floresta, impedindo que as populações originárias sejam providas de seu próprio sustento, provocando fome, desnutrição e doenças, como ocorreu com o provo Ianomâmi, fato que tanta vergonha e indignação causou ao Brasil. Por conseguinte, se torna urgente que COP 30 leve em consideração essa realidade e haja uma escuta ativa dos afetados por esse problema e não se limite a discussões acadêmicas, cujos resultados, por mais importantes e qualificados que sejam, nem sempre se tornam realidade na vida dessas pessoas prejudicadas.

4. Sugestões para a agenda da COP 30

Entre as principais diretrizes sugeridas para inserir o combate ao racismo ambiental na agenda da COP 30, destacam-se: (i) o reconhecimento explícito do racismo ambiental nas negociações climáticas; (ii) a coleta e divulgação de dados desagregados por raça e território; (iii) o financiamento climático com critério de justiça racial; e (iv) a participação efetiva de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais nas instâncias de decisão, porque esse tipo de procedimento leva a melhor se conhecer a realidade desses povo diretamente afetados pelo desmatamento e a crise climática, permitindo a constituição de políticas públicas que os proteja minimamente ou pelo menos mitiguem os efeitos negativos desses fenômenos, sobre os quais não têm nenhum controle.

5. Conclusão

A COP 30 representa uma oportunidade ímpar e histórica para se reconhecer e incluir o combate ao racismo ambiental como eixo estruturante da justiça climática. O reconhecimento das desigualdades raciais e étnicas na exposição a riscos ambientais é condição essencial para a formulação de políticas públicas mais justas, inclusivas e sustentáveis e não como parece que agora, contraditoriamente pretender o Governo brasileiro, pois ao mesmo tempo em cobra dos demais países respeito ao meio ambiente e medidas que reduzam o uso de energia derivada do petróleo de modo a mitigar a polução, autoriza, ao mesmo tempo , via Petrobrás, a exploração desse insumo na bacia do Rio Amazonas.

É hora de pensar sobre esse tema tão importante e caro para todos. Afinal, a destruição das florestas, a poluição dos rios e lagos e a crise climática geram afeitos em toda a humanidade.

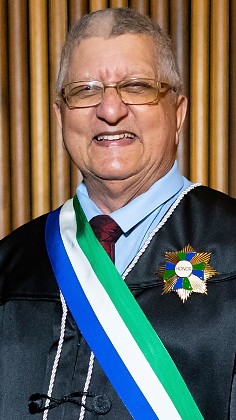

*Francisco das C. Lima Filho

Desembargador do TRT da

24ª Região. Diretor da EJUD24. Mestre e Doutor em Direito Social pela UCLM – Espanha.

Referências

AGUIAR, V. G. de; SOUZA, L. F. de. A contribuição do movimento por justiça ambiental no combate ao racismo ambiental: apontamentos teóricos. Élisée – Revista de Geografia da UEG, 2023.

BULLARD, R. H. Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality. Boulder: Westview Press, 1990.

COSTA, C. A.; XAVIER, F. “Racismo ambiental e o ‘direito vivo’ dos povos indígenas: uma leitura a partir da teoria crítica dos direitos humanos”. Ratio Juris, v. 17, n. 35, 2022.

GUIMARÃES, V. T. “Justiça ambiental no direito brasileiro: fundamentos constitucionais para combater as desigualdades e discriminações ambientais”. Teoria Jurídica Contemporânea, v. 3, n. 1, 2023.

CARVALHO, Paulo et al. O que é racismo?. Lisboa: Edições Colibri, 2014.

PICCOLO CARDIA, R. H. Racismo ambiental: emergência de uma nova categoria jurídica. Dissertação (Mestrado) – PUC-SP, 2010. ROUGEON, M.; MOTA, C.; TRAD, L. “Environmental racism and environmental injustice: Decolonial inflections and new agendas in Latin America and Brazil”. Journal of Political Ecology, v. 30, n. 1, 2023.

SILVA, C. R.; MORAIS, L. S. F.; FRANCISCO, M. S. “A extensão universitária no enfrentamento das mudanças climáticas e do racismo ambiental”. Revista Em Pauta, v. 22, n. 55, 2024.

• • • • •

A veracidade dos dados, opiniões e conteúdo deste artigo é de integral responsabilidade dos autores e não reflete, necessariamente, a opinião do Portal Capital News |